令和7年度

1月

1月14日

山茶花(サザンカ)が沢山咲いています!

椿のようにサザンカの果実は、油として利用できます。

寒椿の白花のものです。

ピンクも良いですが、白色も美しくて良いですよ~

水仙(スイセン)が少しだけ咲いています。

スイセンは花が少ない時期に咲くので、めでたい花として愛されています。

白花水仙(シロバナ)は沢山咲いています。

普通のスイセンよりも香りが強いので、近くを歩くといい香りが漂ってくるかも知れません!

梅が少しだけですが咲いていました!

ちょっと早い気はしますが、春の訪れを感じます…

木瓜(ボケ)が北門のものだけ咲いています。

開花期間が長く、白・赤・二色が楽しめます。

蝋梅(ロウバイ)が咲き始めています。

ロウバイは、ウメ・スイセン・サザンカとまとめて『雪中四友』と呼ばれ、冬に咲く貴重な花とされています。

福寿草の芽を発見しました!

やや成長が遅いような気がしますが、気長に開花を待ちましょう…

現在咲いている椿です。

こちらは白花です。

こちらは白地にピンクの絞りが入った椿です。

こちらも同じく絞りの椿です。

ピンクの絞りが沢山入っていて可愛いですね。

こちらは赤花の椿です。

小ぶりな上に小さく開くので、遠目で見るとただの蕾のように見えます。

こちらはピンク一色の椿です。

色んな種類の椿が咲いてきているので、ぜひ見てみてください!

ロウバイ撮影時に、まったく逃げないジョウビタキが撮影できました!

最近ご機嫌で逃げない子がいるので、写真撮られる方はチャンスです!

1月7日

寒椿(カンツバキ)が沢山咲いています!

寒椿は山茶花と同じく、花弁がバラバラになって落ちます。

南天(ナンテン)が実っています。

江戸時代には「火災避けになる」という言い伝えがあり、どこのお家でも植えられていたそうです。

千両(センリョウ)がたわわに実っています!

名前は、百両であるカラタチバナよりも美しいことが由来する。

センリョウ科。

万両も実っています。

名前は、千両よりも美しく大きい実が生ることが由来する。

サクラソウ科。

億両(オクリョウ)も綺麗に実が生っています。

かつては万両として販売していたこともあったが、果実の大きさから億両として呼ばれるようになった。

ミカン科。

十両(ジュウリョウ)もこっそり実っています。

草のように見えるが低木である。

サクラソウ科。

一両(イチリョウ)も実っています。

多くの実をつけず、地味なことから一両と呼ばれるようになった。

アカネ科。

10月

10月5日

雨に濡れていますが、鍾馗水仙(ショウキズイセン)が咲きました。

彼岸花の一種ですが、通常の彼岸花は花径が4cm程で、鍾馗水仙は花径が6cm程とやや大きいです。

9月

9月28日

彼岸花(ヒガンバナ)が咲きました。

近頃、他のお花の開花時期がずれる中、秋のお彼岸にちょうど咲いてくれました!

白花のヒガンバナもあります!

はるか昔にでんぷんを採取することが目的で植えられたため、今では沢山野生化しています。

秋明菊(シュウメイギク)が咲きました。

菊と名が付くが、キク科ではなくキンポウゲ科です。

花虎の尾(ハナトラノオ)が咲きました。

下から順番に咲いていくので、こちらはもう終わりかけです。

ギボウシがおんたけ山のところで咲いています。

芝生広場で咲いていた時からだいぶ時間が過ぎていますが、日当たりなどの環境によって遅く開花しました。

9月19日

タマスダレが咲きました!

学名の中にcandida(純白)という言葉が入るだけあって、花言葉も「汚れなき愛」「純白の愛」など素敵なものが多いです。

8月

8月28日

2色混じりキキョウの第二弾が咲きました!

尾張橋付近に咲いているので、散る前にぜひ見てみてください!

8月18日

狐の剃刀(キツネノカミソリ)が咲きました!

夏に咲くところや色がヒガンバナに似ていますが、花弁の数は小さく少ないです。

咲きかけのものもあります!

いつの間にか無くなっているので、お早めに探してみてください。

夏水仙(ナツズイセン)が咲きました!

古い時代に中国から渡来した、帰化植物です。

タカサゴユリが沢山咲いています!

よく似た花でテッポウユリがありますが、開花時期が6月と全然違います。

7月

7月29日

タカサゴユリが咲きかけています…!

ようやく夏がきたな、という気持ちになります。

7月26日

昨日アップした少しだけ紫が混じっているキキョウが咲きました!

二色がくっきり分かれているのも良いですが、こういった絞り咲きも良いですね~

7月25日

園内のサルスベリも沢山咲いてきました!

夏でもパワーを分けて貰えそうな、元気な色ですね~

サルスベリの白色のものも咲いていますよ。

他にも薄いピンクもありますので、見つけてみてください。

朝顔(アサガオ)が沢山咲きました!

アサガオと言いながら、この花は夕方まで咲いていました。

キキョウの蕾ですが…白地にすこ~しだけ紫色が混じっています。

咲くのが楽しみですね!

7月16日

北門の外で百日紅(サルスベリ)が咲きました!

例年より1~2週間ほど開花が早いです。名前の通り開花期間が長いので、ゆっくりお楽しみください。

芝生広場のハスはまだ沢山咲いています!

花が散りきってしまう前に、ぜひ見に来てください~

藪茗荷(ヤブミョウガ)が咲きました。

日陰でよく咲きますが、珍しく日向に咲いています。正門からの園路沿いに咲いているので、通りすがりに見てみてくださいね。

藪蘭(ヤブラン)が咲きました。

背丈が大きいことに目を取られがちですが、一つ一つ咲く小さな薄紫色のお花もよく見れば可愛らしいですよ。

蒲(ガマ)の花が茶色く熟してきました。

ガマの花粉である蒲黄(ホオウ)は、古事記の時代から止血薬などとして利用されています。

7月6日

花が終わりかけていますが、梔子(クチナシ)が咲いています。

いい匂いが漂ってきますので、ぜひ近くをお通りください。

キキョウの白花も咲きました。

根っこは真っすぐで太く、漢方薬として用いられます。

木槿(ムクゲ)が咲きました!

ハイビスカスと同じアオイ科フヨウ属なので、ムクゲを見てハイビスカスと思う方も多いと思います。

こちらは、八重咲きで紫色のムクゲです。

花言葉は「新年」「新しい美」、西洋では「恋のとりこ」です。ここまでポジティブな花言葉しか持たないのもなかなか珍しい気がします。

小さなハスが咲いています!

ハス単体では大きさが分かりにくいので…

手と比較して撮ってみました!

10cm程の大きさなので、通常20cm近いことを思うとだいぶ小さいです。

今年は小さいハスが多いので、この可愛らしいハスを堪能してください!

なんと、藤が狂い咲きしていました!

暑いのですぐ枯れてしまいますが、芝生広場を通りかかったら探してみてください。

6月

6月26日

半開きのキキョウを発見しました!

満開も良いですが、こういった開花途中の場面を見れるのも咲き始め特権です!

6月23日

キキョウの蕾が膨らんで…

咲きました!

咲きはじめなので、雄しべが雌しべにくっついたままになっています。可愛いですね

下野(シモツケ)が咲きました。

同じバラ科にシモツケソウがありますが、こちらは葉っぱがモミジのように割けているので見分けやすいです。

ハスの蕾がぐ~んと伸びて…

少しだけ花開き…

開花!3日間で段階を分けて、蓮(ハス)が咲きました。

原産国は中国・インド・エジプトなどですが、日本には古くから植栽されていました。

ヤマハギが咲きました。

キキョウと同じく秋の七草なので、この時期に咲くのが何だか不思議です。

水葵(ミズアオイ)がハスの葉の下でこっそり咲いています。

名前は、ミズアオイの葉っぱがカンアオイの葉っぱと似ていることからきています。

ロウヤガキが実っていました。

これから段々と、秋に向かって熟していきます。

コクチナシが咲いていました。

クチナシも少量ですが、咲いてきています。通りかかるといい匂いがするので、いい匂いがしたら白い花を探してみてください。

少し遠いですが、ネムノキがものすごく咲いています…

咲きすぎていてビックリしますが、通りかかると一発で分かります。

ギボウシもものすごく咲いてきました。

芝生広場の奥がこんな感じになっています。

ハートの紫陽花を発見しました!

これは、芝生広場のものをローアングルで撮影したものです。皆様も、隠れハート紫陽花探してみてください!

6月11日

ガクアジサイが綺麗に咲いています。

こちらは汐入のプランターのもので、角ばった花が可愛らしいですね!

こちらもガクアジサイです。

中でも墨田の花火と言われる品種で、火花が外へと飛び散っているように見えますね!

ホタルブクロのピンク色も咲きました。

ですが、もしかすると昨日今日の雨で散ってしまったかもしれません…

擬宝珠(ギボウシ)が咲きました。

温帯に生息する植物で、特に日本に多く生息しています。

ハスの蕾が出てきました!

今日探してみたところ、7つほど蕾が出ていました。開花が楽しみですね。

雨の日は、水を弾くハスの葉が見られるのが魅力です。

ハスの葉は、表面にとても細かな凹凸持ったうえで、ワックスのような成分が分泌されているので、このように水を弾きます。

半夏生(ハンゲショウ)が咲きました。

ドクダミ科に属しているので、ドクダミと同じく恐ろしいほどの繫殖力を誇ります。

南天(ナンテン)の花が咲いていました。

ところどころ見える黄色は、葯です。

エゴノキが実をつけていました。

未熟な果実には有毒物質が含まれているため危険ですが、熟したものはヤマガラなどの野鳥が好んで食べます。

ヤマモモの実がだんだん熟してきています。

一部の地域では、熟したヤマモモに塩をかけてお酒のつまみにするそうです。

葉っぱに覆われて分かりづらいですが、クチナシの蕾が出てきました。

ハスと同じく多数の蕾を確認したため、もうすぐ楽しむことができると思います!

6月3日

少し分かりづらいですが、黄色のスイレンが咲きました。

清羽亭の渡り廊下付近で咲いています。

5月

5月31日

額紫陽花(ガクアジサイ)の装飾花が綺麗に咲いてきました!

これは八重咲きなので、通常の額紫陽花よりも華やかなものです。

こちらも咲きかけの額紫陽花です。

品種が違えば、こんなにも花の形が違います。

普通の紫陽花は沢山咲いてきていますが、まだこちらも咲きかけです。

やはり、雨の多い日本なので青色の花が多いですね。

清羽亭の横の階段をのぼってすぐの紫陽花です。

こちらは、日当たりが良いからか沢山綺麗に咲いています!

空木(ウツギ)が咲きました。

木と木の間でこっそりと咲いているので、ぜひ探してあげてください。

鼠黐(ネズミモチ)が咲きました。

春から初夏に咲きがちな白い花と比べると、ラッパ状に咲いていて華やかです。

丸葉皐月(マルバサツキ)が少しだけ咲いています。

通常のサツキと比べて花の色が淡いのが特徴です。

12月からずっと、健気にギョリュウバイは咲いています。

常夜灯の広場でぽつんと咲いているので、通りかかった際には目を向けてみてください。

5月25日

紫式部(ムラサキシキブ)が咲き始めました!

夏に咲く花、秋に生る実、どちらも紫色で、他の植物と比べると物珍しさがありますね。

アベリアが咲きました。

日本にも4種類ほど自生していますが、一般的に「アベリア」とは中国原産の2種が交配した園芸品種のことをさします。

ハスの葉っぱが大きくなってきました!

まだ蕾は見られないですが、太陽の光を浴びてすぐ成長していきます!

紫色のヤマアジサイも咲いていました。

日本は青色の紫陽花が多いので、紫・赤は貴重な存在なのかもしれません。

紫陽花がもう少しで咲きそうです。

大きな装飾花から咲かせて、本物の花は少しずつ咲いてくるようです。

柏葉紫陽花がだいぶ白くなってきました!

あと半分といったところでしょうか?

5月20日

山紫陽花(ヤマアジサイ)の青花が咲きました!

名前は山に自生していることが由来です。

こちらはピンク色のヤマアジサイです。

ガクアジサイに似ていますが、ヤマアジサイの方が全体的にサイズが小さめです。

柏葉紫陽花(カシワバアジサイ)が咲きかけです。

花の色は薄緑から白へ、秋には葉が緑から赤茶色へと変化していくので、お庭のアクセントになりますよ~

こちらは咲きかけの紫陽花(アジサイ)です。

カシワバ、ヤマアジサイと比べると咲くのが遅めですが、沢山咲くので楽しみにして欲しいです!

更紗空木(サラサウツギ)が咲きました!

別名ヤエウツギで、名前の通り八重咲きなのが由来です。

蛍袋(ホタルブクロ)が咲きました。

昔は田んぼや道端に生えていたので親しまれており、多くの地方名を持ちます。

終わりかけですが、黒花蝋梅(クロバナロウバイ)が咲いています。

ロウバイと同じくウメではないので、実が付いても毒があるので注意してください。

コウホネのオレンジ色が咲きました。

日によって全然違う色の花を咲かせているので、ちょこちょこ覗いてみると楽しいですよ!

スイレンのピンク色が咲いていました!

近くにアサザも咲いていて、すっかり夏模様です。

画質があまりよくないですが、栴檀が満開です。

画像には写っていませんが、葉っぱの無いところで手毬上に咲いているものもあり、まるで紫陽花のようで綺麗でした。

シャクヤクもまだ蕾があるので、見れるチャンスがありますよ!

今週いっぱいが限度だと思いますので、お早めに見てください~

アザミの蜜をキタキチョウが吸いに来ていました。

アザミには色んな蝶々が入れ替わり立ち替わり寄ってきます。

5月13日

芍薬(シャクヤク)が綺麗に咲いています!

シャクヤクの花言葉は「内気」「恥じらい」など、ボタンよりも控えめなものになっています。

こちらは白花のものです。

急に花が散ってしまうので、お早めに見に来てください!

野茉莉(エゴノキ)が沢山綺麗に咲きました。

枝先いっぱいに下を向いた花を咲かせることから、時に「森のシャンデリア」と呼ばれるそうです。

ピラカンサの花が咲きました。

別名トキワサンザシは、サンザシに似た実を付ける常緑樹という意味から名付けられています。

山柿(ヤマガキ)の花が咲きました。

山に自生している柿ですが、日本原産なのか中国原産なのか未だ分かっていないそうです。

栴檀(センダン)が咲きました。

「栴檀は双葉より芳し」ということわざがありますが、この栴檀は白檀のことなのでお間違えなく。

山柿の蜜を、ミツバチが一生懸命集めていました!

今の時期ならではですね~

少し遠いですが、アオスジアゲハが栴檀の蜜を吸っていました!

目視で2匹は確認できたので、人気の美味しい蜜なのでしょうか?

5月8日

皐月(サツキ)が咲きはじめです。

園内のものはまだまだですが、北門のスロープにあるサツキが沢山蕾をつけています!

平戸躑躅(ヒラドツツジ)が咲きました。

ほとんど終わりかけですが、剪定の関係で時間差で咲くものも多いです。

シャクナゲが綺麗に咲いています。

開花時期がすごく短いので、お早めにどうぞ!

車輪梅(シャリンバイ)も少しずつ咲いています。

真ん中の雄しべが黄色から赤く染まっていく、色の変化も楽しめます。

咲きかけのものも多いので、中途半端に花を開かせた姿も今なら見れます。

こちらはまだ開くのに時間がかかりそうですね。

花菖蒲(ハナショウブ)が咲きました。

ハナショウブとアヤメの見分け方を覚えていますか?花の中が黄色い方がハナショウブですよ!

こちらは黄花菖蒲(キハナショウブ)です。

ハナショウブとアヤメの区別の参考として、キハナショウブを覚えておくと判別がつきやすいです。

海老根(エビネ)の黄色が咲きました。

土の中の偽物の球根に節が多く、それがエビに似ていることが名前の由来です。

こちらは二色の海老根です。

お花は鳥に例えられることが多く、蘭らしい美しい姿です。

白丁花(ハクチョウゲ)が咲きました。

英語ではジューンスノーと呼ばれる6月の花なので、今年は少し早めの開花になります。

一両(イチリョウ)の花も咲きました!

可憐な花に近づくと、割と大き目な針で迎え撃ちにされるので気を付けてください。

河骨(コウホネ)が咲きました。

現時点で黄・オレンジは開花を確認していますが、赤はまだ見ていません。

実は清羽亭の立礼席に向かう渡り廊下に、こっそりとスイレンが咲いていました~!

お茶会の日も開花していましたが、気づいた方はいらっしゃいますか?

浅沙(アサザ)がかなり咲いてきています。

浅いところに咲くことや、朝に咲くことが名前の由来です。

こちらはアザミの花です。

蝶々お気に入りの蜜源になっています。

タケノコがいっぱい生えています!

今年は去年よりも豊作です!

いつの間にか、こんなに伸びていたりします。

成長が早いですね。負けていられないです!

アジサイの蕾がたくさんついてきましたよ~

このもうすぐ咲くわくわく感がたまらないですね。

アジサイと言えば、新緑も忘れてはいけません。

つやつやの綺麗な大きい葉っぱが魅力的です!

新緑と言えば、木斛(モッコク)も忘れてはいけません!

これは新芽がオレンジ~赤色で、つやつやぷにぷにの気持ちいい葉っぱです。

新緑で忘れてはいけないのが、モミジです。

モミジの間からこぼれる日差しの気持ちよさも、春ならではです。

桜が果実をつけていますよ~

サクランボのように美味しいものではないですが、赤く熟したつやつやの実が可愛いですね!

4月

4月26日

紫蘭(シラン)が咲きました。

こちらは正門外のものですが、園内のものも徐々に咲いてきます。

姫空木(ヒメウツギ)が咲きました。

低木ですが、山野草として扱われることもあります。

花びらが小さめのボタンが咲いています。

色の薄さや小ささが相まって、とても上品に見えます。

宝鐸草(ホウチャクソウ)が沢山咲いています。

アマドコロに見た目が似ていますが、茎も実も毒を持っています。

レッドロビンが咲きました。

赤い新芽に目が奪われがちですが、白い花も咲かせています。

平戸躑躅(ヒラドツツジ)が徐々に沢山咲き始めています。

子供の時に蜜をすすった人も多いんじゃないでしょうか?

桜草(サクラソウ)が咲きました。

江戸時代に本格的に栽培され始め、今では馴染み深い春の定番植物ですね。

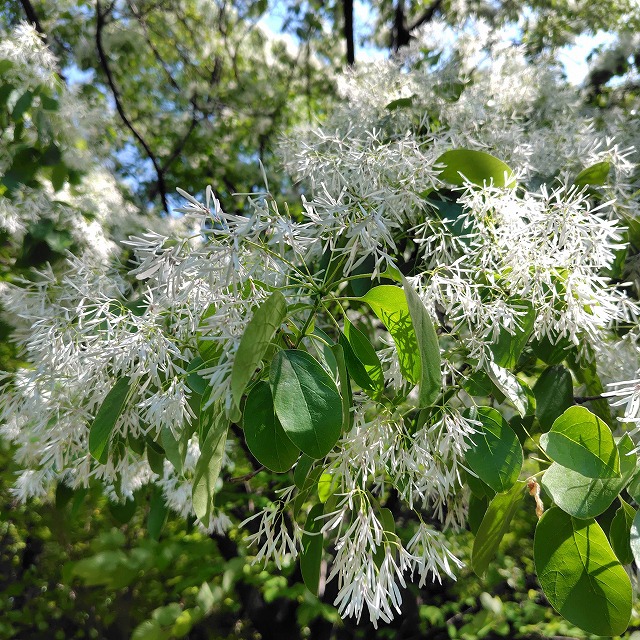

一つ葉田子(ヒトツバタゴ)が満開です!

よく「ナンジャモンジャ」と呼ばれているので、良ければ名前を覚えてあげてください。

4月23日

藤(フジ)が綺麗に咲きました!

日本に自生するものは「ノダフジ」と「ヤマフジ」があり、蔓の巻き方で見分けができるそうです。ノダフジは右巻き、ヤマフジが左巻きなので、ぜひご自分の目で見分けてみてください。

こちらは紫色のボタンです。

今日の雨で花が散らなければ、綺麗な姿を見ることができると思います。

こちらはピンク色のボタンです。

花の数も多ければ、ボリュームもありますね。

赤いボタンです。

華やかなボタンの中でも濃い色なので、より目立つ感じがします…!

雄しべ・雌しべが見えているボタンです。

花びらがフリフリしているものもいいですが、中が見えているとより花らしさがあると思います。

少し薄暗いですが、黄色いボタンです。

他のボタンと違い、どこか明朗さを感じます!

一方で、シャクヤクはまだ蕾段階です。

ボタンが終わるころに少しずつ咲いてきますので、お待ちください!

葉っぱの下で、御衣黄桜(ギョイコウザクラ)がこっそり咲いていました。

平安貴族が着ていた「萌黄色」の衣服に色が似ているので、金運アップにも良いと言われたりもします。

鈴蘭(スズラン)が咲きました。

可愛らしい姿ですが、青酸カリの15倍の毒を持っているので取り扱いにはご注意ください。

スミレも鈴蘭の近くで咲いています。

日本には約60種ものスミレが自生しています。

小手毬(コデマリ)が咲きました。

オオデマリに対してコデマリと名付けられていますが、オオデマリはスイカズラ科でコデマリはバラ科です。

オオデマリが白く染まりました!

よく似た花で「ビバーナム・スノーボール」があり、これも緑から白へと花色を変えます。

莢蒾(ガマズミ)も満開になりました!

日本にも広く自生していますが、寒さに弱く常緑多年草のはずが一年で枯れてしまうことも多いのだそう。

滝の上流からやってきた椿が、鯉のいる池までたどり着いていました!

ここまで綺麗な姿で流れてくることは珍しいです。

4月18日

開きかけのボタンです!

このボタンが数時間経過すると…

こんな風に、綺麗に花開きます!

この美しい花にちなんで、『風格』『富貴』という花言葉があります。

藤の花が咲きかけてます!

咲き乱れるころには、鯉のぼりと一緒に写真も撮れるのでオススメです。

蔓日日草(ツルニチニチソウ)が咲きました。

すごく神々しい写真が撮れましたが、毒が含まれているので間違っても食べてはいけません。

大手毬(オオデマリ)が咲きはじめです。

咲き始めの、初夏を思わせるような緑のお花も可愛いですね~

莢蒾(ガマズミ)も咲きはじめです。

秋に実る赤い果実は、染料として使われていたそうです。

満天星躑躅(ドウダンツツジ)がだんだんと咲いてきました!

名前の由来は 枝分かれの様子が、昔の灯りである「結び灯台」に似ることから「トウダイツツジ」と呼ばれていたものが訛ったとされています。

梅が実ってきました。

花でも実でも人々を楽しませてくれて、いいですね~

梅に含まれるクエン酸は疲労回復効果があるので、汗を沢山かく夏にオススメです。

利休梅(リキュウバイ)が終わりかけでも綺麗に咲いています。

千利休の命日(4月21日)に咲くという逸話もありますが、その頃には花が散ってそうです…

源平枝垂れ桃(ゲンペイシダレモモ)は終わりかけですが、まだ綺麗に咲いています。

今年は白花が多いので、歴史通り白地の旗を揚げた源氏の勝利でしょうか?